≪『三文オペラ』のミラクル ≫ への謎解きと ピッコロシアター 松本修演出『三文オペラ』

気が付くと、もう半年以上も過ぎてしまっています。

兵庫県立芸術文化センター、阪急中ホールで、第75回公演、ピッコロシアタープロデユースとしてブレヒト作/『三文オペラ』が、谷川道子訳(光文社文庫)、台本・演出松本修(MODE)として上演されたのは、2023年2月17,18,19日のこと。5ステージ。その中日の18日の夜に、アフタートークが開催されたので、コロナ禍と腰痛の合間を縫って、やっと東京から駆け付けたのでした。いつもなら翻訳者としては稽古などもみせていただくのですが、何せコロナ禍、自宅から劇場稽古場も遠く、zoomで演出の松本さんの頭の後ろから覗かせて貰って、なるほどと、全体をフォローさせて何とか付いていくという不思議な体験でした、しかも今回は、友人の音学学者太田美佐子さんが東京芸大から岩淵先生の下での学習院大、ウイーン大学と30年かけて、昨2022年労作『クルト・ヴァイルの世界』を刊行され、それならせっかくなのでと、3人揃ってのアフタートークをお願いしました。

今年はブレヒト生誕125年ということで、作曲家ヴァイルの本格な研究は日本では初めてという事もある。中でも『三文オペラ』は、ブレヒト、ヴァイルにとっても、音楽史や演劇史においても稀有な位置にあって、世界中でもことさらに上演回収も多い人気作です。今年2023年にも、けっこう話題のブレヒト上演も色々ありました。

実はこの我が拙訳は、2014年に新国立劇場の芸術監督だった宮田慶子さんの依頼を受けてなされたものです。それまでに『三文オペラ』は日本でも30をはるかに超える客演や上演があって、御大の千田是也や岩淵達治を筆頭に、既にあまたの翻訳もありました。遺族の版権問題もあり、自由な翻案やドイツ文学の専門家以外の翻訳が使われたりと、一体どれが原作なの、という状況もあったせいか、演出の宮田慶子さん自身も青年座やご自分でも何度も演出しておられて、音楽監督の島健さんも含めて、もう一度原点に戻りたいという強い要望・要請があった。『三文オペラ』の仕切り直しという感じでしょうか。ぜひ原作に即して出直して探り直しをしたい、という挑戦です。「現代劇の系譜を紐解く」というシリーズ企画の筆頭です。そういう想いが度重なる蘇生に繋がるのでしょうか。

それで、翻訳の私は、ブレヒト生誕百年1998年から30巻を超える決定版のテクスト検討をした全集も出ているので、上演俳優スタッフも決まっていたし、ブレヒトの原文の意に沿ったと思う新しい翻訳版を新国立劇場と光文社文庫のために作りました。ソングやフィナーレなどの歌も、岩淵先生のようにヴァイルの曲で歌えるための翻訳はあえてしませんでした。新国立劇場は、秘密事項ですが何百万円か払って、ヴァイルのスコアも入手して、それを検討して倣って、新しい歌詞や曲も島健さんを中心に編曲した音楽を創りました。その位の思いの新国立劇場の仕切り直しだったのですね。

『三文オペラ』は、そういう広がりを持った世界の演劇界でも 類のない特別な存在、演劇史においてもミラクル、奇跡のような存在になっていた。『三文オペラ』という特別のジャンルというか。今回の松本修さんはそれをご承知の上で、ブレヒトの戯曲とヴァイルの作曲を両睨みしながら、演出なさった。そこが面白いのです。どういうことか、その謎解きに3人でちょっとだけチャレンジしてみたいと思いました。

ミラクルの謎解きその①

今や伝説的な『三文オペラ』の成立事情と時代状況をまずは簡単に!‼

仕掛け人のプロデユーサーのJ・アウフリヒトは第1次大戦後の材木成り金で、シフバウアーダム劇場/現ベルリーナーアンサンブルを改築して一山あてようと画策。しかも1928年8月31日の自身の30歳の誕生日に杮落としを、と!

・偶々ブレヒトの女性秘書のE・ハウプトマンが、1728年のJ・ゲイ作『乞食オペラ』が200年振りにリバイバル上演で大成功したのを、ブレヒトのために英語から独語訳していました。

・戯曲賞を受賞してベルリンに上京した劇作家ブレヒトは、これを『三文オペラ』に改作して使えると、偶々6月にカフェで出会ったふりをして、アウフリヒトと交渉。

・作曲家K・ヴァイルは同じく登り坂でベルリンに上京し、注目していたブレヒトに作曲の協力を依頼されて引き受けます。

・8月の2週間、ブレヒト+ヴァイゲル夫婦とヴァイル+レーニャ夫婦は南仏の別荘で協力して、『三文オペラ』に集中して、何とか完成させる。

・1928年8月31日のアウフリヒトの誕生日に初演初日の杮落としをする契約‼

・ヴァイルとヴァイゲルは1900年生まれのユダヤ人、ブレヒトとレーニャは1898生まれの作家とキャバレー歌手、E・ハウプトマンはアメリカ生まれの語学の才ある英語教師でブレヒトの秘書となる。奇しくも皆30歳前後で戦後インフレの「黄金の20年代」を謳歌するベルリンで出会った。

・何も他には決まってない中で、寄せ集めの友人繋がりの俳優とスタッフ。ご難続きの突貫工事と稽古、とても開かないと言われていた幕が奇跡的に8月31日に開いたのです‼

・何とか開いた初日の客席が、途中からどよめき始め、終ると大喝采の大成功。

・1年余のロングラン、1930年までにドイツ中の120もの劇場で4000回以上の上演。

・『三文オペラ』フィーバー:ソングの歌は楽譜やレコード、ラジオ等々で巷に溢れ、1932年にはパプスト監督による映画化で世界中に伝播。上演もパリ、東京。ニューヨーク、モスクワと世界化。奇しくもラジオ、レコード、映画と複製技術の藝術の大衆社会化とも重なりました。

・まさにコングロマリッドなメディアと技術と芸術文化と演劇の転換期。世界的な「黄金の20年代」に、エンゲキをエゲンキへ、ムジークをミズ―クへと変革しようとした、演劇革命の20年代:ピスカートア、メイエルホリド、ブレヒトとヴァイル等々。表象芸術のパラダイム・チェンジの到来です。『三文オペラ』はその象徴。

・しかし翌1929年には、NY株式市場の暴落で世界恐慌と大量失業、1933年ヒトラー・ナチスの政権獲得、ブレヒトたちは即亡命の旅へ。1936年ベルリン・オリンピック、1938年ポーランド侵攻と、ユダヤ人迫害の公然化の「水晶の夜」、1938年第2次世界大戦開始、1945年終戦――怒涛のような展開も続きました。

まさに『三文オペラ』は、激動の世界の転換期に、奇跡のように毒気を孕んで咲いた大輪の薔薇、古典伝統とモダニズムアヴァンギャルドのアマルガムの徒花だった? 何故なのだろうと、突っ込みどころはまだまだたくさんあります。

ミラクルの謎の原因その②

作品の3階建て構造=ゲイからブレヒト+ヴァイルへ

1728年のゲイ原作+ペプシユ作曲の『乞食オペラ』=産業革命のイギリス資本主義の勃興期のウォルポール政権の腐敗賄賂政治とバブルの時代への揶揄と風刺・批判が大ヒットしての大成功=17~18世紀に全盛期を誇ったヘンデル・オペラ/バロック・オペラへの決別の対抗としてのバラードオペラです。続いて1791年にはドイツ18世紀のワーグナー・オペラに拮抗するモーツァルトのSingspiel『魔笛』1791の誕生という展開。宮廷オペラから民衆音楽演劇への変化の流れでしょう。

18世紀は、銀行設立で金融資本主義の時代から世界恐慌へ、ヒトラーナチズムの帝国主義段階へ、という転換期でもあります。

ブレヒトの歌詞とヴァイルのスコアのテクスト(台詞とソングとフィナーレの拮抗関係)は、20年代の器の中での酒の矛盾に満ちた急発酵だったか?歌/ソングと踊りは、演劇を娯楽エンタメの地平へとも一挙に堰を切った? 娯しいパフォーマンスへ!

例えば、初演初日で観客はどこからどよめいたか?=親友同士のマックとブラウンの結婚式での『大砲の歌』から=軍歌はともに歌えば親友の同志愛の発露=「貴様と俺とは同期の桜」…日本の軍歌はお涙頂戴の助け合いの抒情軍歌←→vs「大砲の歌」=「同期の俺らは喜望峰からインドまで黒人も黄色人も白人も皆殺しまくってタルタルステーキにして食っちまったなあ」という皆殺しと人肉食いのグロテストソング=それがあのヴァイルの軽快な楽しいマーチソングに。

あるいは「ヒモのバラード」はマックとジェニーの愛人関係の歌=アドレナリン噴出のヴァイルの甘い愛の歌=マックが愛人ジエニーを男に斡旋するヒモ役=男はいかに女を搾取して生き延び成りあがるか、という実はセクハラとパワハラの歌ですよね。その矛盾を内包する皮肉な歌=だから「ジェニーが二度もマックを裏切ったのは不思議」ではないのです、20年代は女性解放の時代!女もできる復讐はするのです。あるいは結婚直後のマックとポリーの「恋の歌」も、愛し合うなんてつかの間、「あちこちで生まれては消えるもの」。「嫉妬のデュエット」を巡るポリーとルーシー:「そんなに欲しけりゃあげるわよ」のヴァイルの曲の矛盾と皮肉も抜群。ソングは歌詞と曲のyのリズムとメロディの抒情性のもつ魅力やエロスや色気は圧倒的。ブレヒトはそれを悟って歌詞をますます先鋭化させていった。その極みが各幕のフィナーレの合唱でしょう。1%の成り上がり者にかなわない99%の民衆の嘆き、怒り、反抗か。

ブレヒトはゲイの物語の枠構造は借りたけれど、ソングやフィナーレの合唱の歌詞は殆ど自分で書いた。ヘンデル・オペラの構造は借りつつ、換骨奪胎。フィナーレは労働者のデモ歌のよう。女王の戴冠式に大挙して押しかけようというのです。最後はピーチャムとブラウンの共同作戦の抑え込みみたいな恩赦のハッピエンド。ブレヒトを受けたヴァイルの曲もさすがです。ともに新しい演劇・オペラの可能性を賭けた必死本気の丁々発止の鬩ぎ合いだったのではないでしょうか。二人とも本気でぶつかって格闘しているという感がある。新国立劇場の時に島健さんが楽譜を見せて下さりながら、基本的にトニックではない無調の音楽で、プロの楽師でも簡単には弾けないむずかしいスコアだとか。長調のソではなく、短調のラで終わるから、終われなくてループのように続いていく、最初の大道演歌の「モリタ―ト」も、終われなくてループのようにつながっていく。ゲイとペプシュの『乞食オペラ』では、60を超すソングのうちに49曲くらいは既成の俗謡か流行り歌らしいが、ヴァイルはそこでタンゴやシャンソン、ジャズなどの流行り歌も駆使している。ブレヒトはヴィヨンやベルレーヌの詩のドイツ語訳を翻訳者の許可も得ずに借用して裁判沙汰になったのですが、あの頃は近代の優れた所産ともいうべき著作権の黎明期で、「演出優位の20年代演劇革命時代」には、テクストが素材価値のように無造作に使われることも多かった。「僕は私有財産にはだらしない男でね」はその時のブレヒトの名台詞である。ヴァイルが作曲にどのような仕掛けを使ったかは、太田美佐子さんが講演で実際にピアノを弾きながら色々教えても下さった。なるほどと…。

やはり、『三文オペラ』は、ブレヒトとヴァイルの見事な鬩ぎあいの協働による成功作品でした。おそらくは1回限りの・・・次作の『ハッピーエンド』は上演禁止でこけたし、バレエ『七つの大罪』も傑作だが、使いこなすのは至難の作でしょう。(2006年エジンバラ演劇祭でのリヨン・オペラ座は、『大洋横断飛行』と組み合わせて、当時の欧と米を対峙クロスさせて抜群でしたが)。その後のブレヒト音楽劇の作曲の後継者はアイスラーやデッサウに代わっていきます。ヴァイルはNYブロードウエイ・ミュージカルで、活躍していきます。

謎のミラクルその③

松本修版@ピッコロシアターでの立ち位置と構想。

戯曲テクストに対して、上演パフオーマンスはどういう立ち位置に立つべきかは、20年代演劇革命の時代から、60年代の新アヴァンギャルド革命の時代まで、実に様々な転換・実験・変位・論争がありました。それぞれが自らの立ち位置だから、どれが正解ということはない。上演が行なわれる演劇観と文脈/コンテクスト次第なのでしょう。

ブレヒトの後継者ハイナー・ミュラーが『ハムレットマシーン』1977で、その極致・極地を示してくれたように、それがH・Th・レーマンの著書『ポストドラマ演劇』で、演劇の更なる自由化に拓いていったのだと思います。少なくとも上演の際には、そのことは自覚せざるを得ない、立場を明確にするしかない。松本さんが、ブレヒトの戯曲とヴァイルの曲を両睨みしながら、演出なさった、と言わせて頂いたのはそういう意味です。そこが面白い。私も黒テントの『三文オペラ』1990は画期的だと思いました。時代の趨勢は自由化に向かっている。でも黒テントはそのことの意味を十分に自覚しておられて、明治維新期に置き換えた日本版をブレヒト原作で、劇団座付き作家の山本清多作、佐藤信演出と明示して上演した。ハイナー・ミュラーは、自ら独訳した『ハムレット』に自作の『ハムレットマシーン』を挟みこんだドイツ座での8時間余の『ハムレット/マシーン』の作者を「シェイクスピア/ミュラー」とした。ドイツ座での1990年のこの舞台が、東独消滅を象徴する最期の『ハムレット/マシーン』となったのですが。

松本修さんは、ブレヒト生誕100年記念で佐藤信芸術監督の世田谷パブリックシアターで、柄本明主演で拙訳の『ガリレオの生涯』を演出して下さった。慎重に、ブレヒトは何を試みようとしたのだろうかを探る試みでした。そしてトークで「ブレヒトって案外、演劇をやるに当たって当たり前のことを言っているのですよね」と言われた。私もそう思っています。次は2006年の近畿大学演劇科の学生の卒業公演としての『三文オペラ』。「谷川道子ブログ」を参照してほしいですが、大阪での卒業公演らしい舞台を求めた彼らは、大阪弁に乗せた若者らしい軽妙でパワフルな歌って踊っての舞台にしてみせました。彼らの「いま」が見えて、格好・心地よかった。

さて、二度目の松本演出の『三文オペラ』はどうくるのかなと心待ちにしていました。『ガリレオ』での演出体験は、その後の『カフカ三部作』の演出構想にも生きていました。さて…彼の演劇ユニットMODEは、「MODEは大人に見て貰いたい」をキャッチコピーにチェーホフを日本の現実に置き換えたり、という試みも重ねていた。

今回のピッコロシアターでの『三文オペラ』の工事現場の三層構造のような舞台装置の写真が送られてきた時、私には、シェイクスピアの「舞台は世界、人は皆役者」というあの名句が自然と浮かんできた。「人はうまれながらにして役者、それぞれが自分の役を持って生まれてくる。…そして人生という舞台でその自分の役を演じた後で、静かにそこから去っていく。」(『お気に召すまま』1600)。ブレヒトたちは世界を舞台に見立てて、人間を役者と見なして、その両者の関数関係を演劇という場で異化してモデル的に読み探ってみせた、とも言えます。思考装置マシーンのように。『三文オペラ』は資本主義の勃興から植民地主義への展開、金融帝国主義への変容過程を、大英帝国の官・民・アウトローの世界で、揶揄的なすれすれで示して大成功し、直後にナチスに追われてうる地球を一周す十数年の長い亡命の旅に出ました。『三文オペラ』の大成功の儲けが厳しい亡命の旅を支えてくれもした。ともに戦後まで東ドイツとアメリカでそれぞれに生き延びたのも、ミラクル・奇跡でしょう。

つまり松本演出はこの世界が舞台で、それが役者たち稽古場の装置であることをオープンシアターのように示してくれます。ある

意味でシェイクスピア返りかな?全員が同じ世界の住人で、役を稽古で互いに演じてみる。誰がどんな役? ちゃんと観てよ、フィナーレは全員で合唱。ブレヒトたちの合言葉は「オペラを白痴化するのではなく、理性化する」だったとか。てんやわんや騒ぎの後の大成功と亡命の旅の帰結…さて、これは何のモデル化か。その決定権は演じる「今・ここ・我々」にあります。原作から上演化の過程で何が見えるか。現在こそ平等社会で同時に格差社会、階層社会、ごく少数が成り上がったり、下がったり、唄と演技がせめぎあって、舞台に乘ったり下りたり。残りの99%はほぼ名もない民衆なのです。でも乞食だって戴冠式にデモを仕掛けられる。人気哲学者のネグリ/ハートが著書『マルティチュード』で説いたように⁈ 今だったら『三文オペラ』はどう読めるか? 版権や著作権の問題というより、演じる側がどう読んでどう演じるかが演劇です。観客も含めての「クリエイティブ・コモンズ」、集団協働・総合作業。とても賑やかな稽古場だったようですね。劇場の事情で直前に大幅な時間のカットを要請されたり…。コロナ禍の感染と闘いつつ、戦争の世界と地球の危機の成り行きを見つめながら…

だから上演台本は、活字化された戯曲テクストから生きて立ち上がって変容していくのです。「いま」と「我々自身」とその「立ち位置」が知的に感覚的に楽しく「なるほど」と納得できるように、面白く読めるように…。楽しけりゃ良いわけでもない事がツボでしょうが、腕の見せ所でもある、『三文オペラ』の立ち位置…⁈

さて、観終わって、皆さんの感想や批評は如何だったでしょうか。

それにしてもあの時代状況の中で、みな30歳そこそこで、これほどの鋭い風刺と深い読みに満ちた際どい「三文オペラ芝居」で急拵えの大博打に出て、見事にど真ん中に当ててみせる度胸と才覚は、さすがですよね。でもその裏に、その後に続いた時代の激動と矛盾は途方もなかったことも浮かれて忘れてはならない。ブレヒトたちはそこまで読んでいたのでしょうか。あの頃ブレヒトは、株式相場の絡繰りと、アインシュタインの「相対性原理」の研究に没頭していたそうですが…確かに時代の深層からのパラダイムチェンジがそこで連動振動していたのかもしれない。ブレヒト曰く「矛盾こそ希望だ」‼「読む」 とはそれを見抜くことなのでしょう‼

つまりは、そんなこんなも含めてこそのミラクルということでしょうか? (完了)

「くにたちオペラ『あの町は今日もお祭り』」と『鬼の学校』 ~多和田葉子と平野一郎と舘野泉~

「くにたちオペラ『あの町は今日もお祭り』」と『鬼の学校』

~多和田葉子と平野一郎と舘野泉~

多和田葉子台本+平野一郎作曲+川口智子演出*斎藤かおり制作の「くにたちオペラ」についてはすでにブログアップしたつもりでした。上演は今年2022年のGW(4/30、5/2、5/3)で、その映像化と上映会や、批評の収集、シンポジウムの模索など皆で頑張っているうちに、今年も残り数日になって、せめて今年2022年のうちアップしておこうと思い立ったところです。

公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団小ホールの大きな挑戦として、世界初演ながらわずか3ステージの公演でしたが、これはもっと多くの大きな地平で受け取られて語られるべき快挙だと思ってしまったのですが、しかもその間に、平野一郎作曲の『鬼の学校』が12月11日に上野の東京文化会館で「舘野泉バースデー・コンサート 2022」において上演演奏されて出かけたら、こちらも語られなければならないと思うような舞台‥‥ただ、これは、12月30日のNHK BS1で「鬼が弾く 左手のピアニスト 舘野泉」という番組で、新作『鬼の学校』に向けての舘野泉の情熱の日々にNHKが密着したドキュメントだということですので、その放映に間に合ってそのことをブログで伝えれば良いのだと思い当たっても、こちらは時限があります。12月30日(金、22:00〜22:50)放送。時限に背中を押されて、22日の今日なんとか、書き始めたところです。まずは間に合って番宣です!!! 大みそかの前日ですが、どうかお見逃しなきように、しっかりとお楽しみくださいませ。

それにしても「くにたちオペラ・プロジェクト」の方が緊急の共有の課題なのに、どういう関連があって、この二つにビビッと心が久しぶりに直観的に震えたのか? それを考えるのが今の私の課題・役目なのでしょうか。

1936年生まれの舘野泉さんは早くにクラッシック界のレジェンドとなるも、周知のように、2002年に脳溢血で倒れて右半身不随となるが、しなやかにその運命を受け止め、「左手のピアニスト」として活動を再開。彼の左手のために献呈された作品は10か国の作曲家により100曲を超えるそうです。私もあるときにその演奏を聴いて圧倒されてからファンになって、実際にファンクラブがあって、恒例となった「バースデーコンサート」は、ジャパンアーツの主催となっているものの、第2の故郷となったフィンランド大使館が後援となり、ファンクラブも協力者となっています。しかもそのコンサートには、「~またひとつ夢を叶える日~」という副題がついています。毎年、毎回、新しい「夢」にチャレンジして叶えるのです。今年今回の「夢」が、平野一郎作曲の『鬼の学校』の新作初演だったわけですね。12月30日のBS1でのドキュメントを参照ください。他に、今年逝去された一柳慧作曲の『左手のためのFANTASIA』と、お好きな南仏の作曲家セヴラックの『大地の歌』を左手用に編曲してもらった一昨年に実現した「夢」。

今年の夢の委嘱作『鬼の学校』「左手のピアノと弦楽のための教育的五重奏」は、シューベルトの『鱒』のような若い気鋭の弦楽四重奏に、今年87歳になられた舘野さんの左手のピアノが若い5人よりずっと拍力のある酒呑童子として、4人の弦楽の眷属を集めて鬼が鬼らしく生きていくために必要なことを噛んで呑んで言い聞かせるという趣向。歌詞はないのですが、『鱒』のようにその様子が伝わってくる、演奏40分の生き生きした大作です。しかも上演パンフレットには、平野一郎自身による「鬼の学校の時間割」が、登校から基礎科目、運動や悪戯、給食、教養科目、実践科目、ゆすりたかり方、掃除と喧嘩、生存科目、放課後、下校まで事細かに書かれています。作曲なのですが、歌詞を付ければオペラにもなるでしょう。いや、言葉はなくても音で喧嘩したり、遊んだり、十分に雄弁でもあります。昨年委嘱されたのはピアノ・ソロのための『鬼の生活』で、今年はその続編というわけです。面白がってこういう委嘱をして、平野氏は鬼のようになって作曲し、自らは鬼の酒呑童子となって鬼気迫る演奏をして若い弦楽の眷属たちを叱咤勉励する87歳の鬼の教師の舘野泉こそが鬼の化身でしょうか⋯? なるほど、音はこれだけ饒舌雄弁というわけです。

私はすぐに多和田葉子の戯曲『ティルTill』を連想しました。日本人主体のらせん館劇場とドイツの劇団ハノーファー工房によって委嘱された二か国語の台本。日本人ご一行様がドイツでの「ティル・オイレンシュピーゲル・ツアー」にやってきて、通訳が懸命にガイドしようとするが、そこにご存じいたずら者のティルがさまざまに現われて悪戯を仕掛ける。通訳がいくらガイド説明しようとしても、ひっくり返すトリックスターとなる。日本人の中に「いのんど」といういたずら者が居るので、今昔物語からでもひいたのかと探らしてみたけど、見つからない。多和田さんに聞いたら、ハーブのティル/ディルを日本語で引いたら「いのんど」と出ていたからと。ドイツ中世の滑稽小説の原作『ティル・オイレンシュピーゲル』も下敷きにはなっているが、その連関を考えるのも面白い、もっと秀逸なのは、日独両方で日独語混在で上演されて観たのですが(2000/2001)、どちらで演るときも、字幕も同時通訳もつけなかったこと。だって、知らない国/ところに行くときは、通訳も翻訳もなくて、一体これは何なのだろう、どういうことかを考えるのが楽しく面白いわけでしょ、噛んで含めるように説明などされないから、異世界/ワンダーランドを楽しめるわけだし・・・鬼の生活と学校と同じだ、もちろん戯曲も多和田自身によって、二か国語で書かれている。言葉遊びも滑稽で楽しい、日本は何でも「翻訳して分かったつもりでいるだけ」なのではないかと鬼に揶揄われ叱られているよう。お、ここでも多和田葉子と平野一郎が重なったぞ。多和田葉子自身が、世界の秩序や意味や解釈をひっくり返すティル・オイレンシュピーゲルなのだから。二か国語の「穴/境界」を楽しんで遊んでいるのだから。多和田葉子の朗読会やトーク、カバレットも同様のパフォーマンスです。多和田葉子の文学営為の核にある演劇性・パフォーマティビティ。外国(語)なんてない、どこでも壁抜けスルー。言葉も国境も、生や性、正と義も、人と畜も、善と悪もひっくり返ってしまう。世界を言葉で歩いていく。遊んでいく悪戯っ子だ。だから他者や世界と繋がれるのだろう。

多和田葉子さん、こちらも周知のように(?)、東京国立市で1960年に生まれ育って、立川高校でドイツ語も習い始め、早稲田大学ロシア学科を卒業直後の1982年にドイツはハンブルグに赴いて、1991年にドイツ語で修士論文「『ハムレットマシーン』(と)の読みの旅~間テクスト性と再読行為」をハンブルク大学に提出。

天下の古典『ハムレット』をレントゲンにかけてスケルトンにしたようなドイツ語原作で4ページ弱の『ハムレットマシーン』(1977)、ブレヒトの後継者と言われる今は亡き旧東ドイツの劇作家ハイナー・ミュラーの作、しかし古代ギリシア劇から1956年のハンガリー動乱まで、ハムレット(の演技者/ハイナー・ミュラー自身)がさすらいさ迷う不思議な戯曲? シナリオ? 台本? これは一体何なのだと世界中の演劇人を挑発して、アメリカのポストモダンの演出家ロバート・ウイルソンを始めとしてこぞって舞台化にチャレンジした、という作品⁈ ミュラー自身がベルリン・ドイツ座で『ハムレット』と合体させて8時間余の圧倒的な『ハムレット/マシーン』として舞台化したのは1991年春。稽古の途上で東ドイツ民主化運動はベルリンの「壁の崩ベルリン壊」までもたらして、東ドイツ消滅、ドイツ統一と相成っていた、という因縁の作品。多和田の修論HM論はしかしそういう事に触れることなく、『ハムレット』原作からの様々な翻訳営為に肉薄しつつ、折りしも70年代から欧米で展開したテクスト理論や受容美学、再読、間テクスト性、自己言及性といった文学文化研究のパラダイム・チェンジの方法論も軽やかに駆使して、ベンヤミンの『歴史哲学テーゼ』や日本の夢幻能の世界にまで分け入って、A4タイプ版140ページの修論HM論に仕上げてみせたもの。

これをドイツ語で書くのはすごく緊張しつつ楽しかったようで、気分転換に途上で書いた『かかとをなくして』や『犬婿入り』が群像新人賞や芥川賞まで受賞して日本文壇入りまで果たしてしまった。のみならずさらに演出家のビンダーに頼まれてグラーツ市での芸術祭に初めての戯曲『夜ヒカル鶴の仮面』を書いて初演、ベルリンやハンブルグでも上演、さらに日本語にも翻訳されて、劇作家としてもデビュー。これはくにたち芸小ホールで2019年にまずは川口智子演出でリーディング公演されている。

「読んでみて」と直に手渡された修論HM論の方はずっと私谷川の手元にあって、ソ連東西体制崩壊や湾岸戦争やユーゴ戦争、天安門事件、等々を眺めた後の2015年から共訳を開始して、TMP(多和田/ミュラー・プロジェクト)の設立を決意した。「多和田葉子の演劇性を正面に据える試み」の覚悟だった。2019年のミュラー没後50年には多和田葉子はシアターXの劇場でカバレット『ハムレットマシーネ=霊話(令和)バージョン』を書いて高瀬アキのピアノと共演してくれた。1999年には東京外語大建学100周年記念シンポ「境界の言語」にパネリストとして参加してくれたが、コロナ禍の2021年にはTMPとして『多和田葉子/ハイナー・ミュラー=演劇表象の現場』(東京外語大出版会)と『多和田葉子の<演劇>を読む』(論創社)の2冊の多和田演劇の姉妹本を共編で上梓した。京都芸術大学の<舞台芸術作品の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点>「2020年度劇場実験1」への研究助成に30周年企画として「多和田葉子の演劇~連続研究会と『夜ヒカル鶴の仮面』アジア多言語版ワーク・イン・プログレス上演」が採択され、さすがにオリパラに倣って1年延期され、2021年秋10月末に劇場実験とフォーラムが豊かに楽しく、寒かったが熱く、実現し、そのドキュメントも刊行された。ひとまず多和田+ミュラーの修論HM論からの長い旅路も1段落して終わったかに見えた。ところがどっこい終わらないのが TMP+tmp なのですよね。

すでに並行して「くにたちオペラ・プロジェクト」の方が始まっていたのです。多和田葉子の演劇にはもう一人、魅せられて、夢を追いかけて叶えようという仕掛け人・ファンがおられました。くにたち文化・スポーツ財団 くにたち市民芸術小ホールのプロデユーサー斎藤かおりさんです。彼女も、国立市出身で1982年からはドイツ在住しながら世界を飛び回ってあちこちで受粉してまわる「ミツバチ葉子」にずっと関心を寄せておられて、私谷川とほぼ同時期の2016年から、その幅広い芸術活動を紹介する企画「多和田葉子 複数の私」シリーズを開始していました。Vol.1がブックアート(美術家とのコラボレーション)、Vol.2がジャズピアニスト高瀬アキとの朗読パフォーマンス、Vol.3は2018年の、戯曲『動物たちのバベル』を市民出演者による川口智子演出の上演。Vol.4が2019年の市民による朗読会。講評は多和田葉子と川口智子と平野一郎。Vol.5が「そしてオペラへ」という流れになったというわけです。TMPと tmp はそこに影のように寄り添っているつもりでした。「多和田演劇の一環としてのオペラ」でしたので、門外漢はしゃしゃり出るのは遠慮していたのですが、同じモーターが回っていたのですから、それが「舘野泉バースデーコンサート」のような「新たな夢を叶える企画」です。『夜ヒカル鶴の仮面』はベンヤミンの歴史の天使が夢幻能の世界に降り立ったような、私から見たら多和田版『オフィーリアマシーン』でしたが、形はいわく多和田自身のお通夜劇でした。多和田さんが今回書き下ろしたくにたちオペラ『あの町は今日もお祭り』は、谷保天満宮のお祭りで夜店の金魚が人間クーニーに出会って、江戸時代らしいヤヤホの宿で男と女が入り婿婚のような結婚をして、昭和の近代から現代、1966年の未来都市、富士見台団地にトウキョウ・オリンピックが重なって、最後に「アマノジャクのアマノガワ」の未来へと問いかけるような、「縄文から現代まで、多和田葉子の描くくにたちの精神地図が、くにたちの境界を超えて世界の今を見せる」(パンフ)ような作品だ。ちょっと私の思いも入りましたが、「くにたちオペラ」と呼ぶ所以です。この台本ともろに格闘して、「言霊を音霊に、そしてオペラに」変容させていったのが、新進気鋭の作曲家平野一郎氏です。フルスコアは厚さ3センチに近い大作。思えば、『鬼の生活』と『鬼の学校』の創造とほぼ重なりつつの奮闘であったろうとは、今回の舘野泉バースデーコンサートでの体験で実感。演出や振り付けによる舞台化の過程もしかりでしょう。しかも、出演者とスタッフの30人を、夏に市民からの募集オーデイションで選んで、指揮者も指導者も置かずに、それぞれのプロとアマが協働・共闘して、あれほどの舞台を創り上げていった。故郷とは何だろうという想いとともに・・・。故郷も自ら求めなければ像を結ばない。

私も初日の舞台を観終わった瞬間に、これは事件・出来事だと思ってしまったのです。今の日本の演劇界で「またひとつ夢を叶えた日」・・・京都芸大企画で、舘野泉バースデーコンサートでも、そう思いましたが、その都度あらたにそう思わせてくれるものがそこにはあるのです。

これはどうやって何がどう可能になったのでしょう。それをともに考えられるような場を作るのが、もっかの緊急の共有の課題なのです。創り上げた人たちが自らが中心になって、研究者や批評家や出演者・スタッフ・観客とともに考えられるような広場・アゴラがそこに出演できないかと。ギリシア演劇もそのようにして生まれた。あの小さなギリシアに今なお600余の野外劇場が残っているそうです。古代民主共和制ポリスの象徴ですか。

「くにたちオペラ『あの町は今日もお祭り』」の成り立ちーーまずは実態と現状と可能性を芸小関連チームで確認して、少し大枠が見えてきた段階で、だんだんに知恵を絞る。もっかはzoom会議でいろいろ探って模索中ですが、本番の3つのステージを観た観客も1000人くらい。観てもいない舞台は語れない。台本もスコアもまだ一般公開はされていない。コロナ禍の進行の中で映像配信にはかなり創り手も受け手も慣れてはきましたが、ライブのパフォーマンスアートである演劇を映像配信にとって代えることには、私も含めて引いてしまう方も多いでしょう。そんなこんなも論題になるでしょうか。もっかの多和田葉子演劇の到達点でもあります。このブログもそのための助走の試みのひとつでのつもりです。事実関係はとりあえず、こうやってウェブで事前にお伝え・論議できる時代です。資料や、対面論議との両立・対峙も、どう工夫できるか、デジタル時代にやっとついていっている老世代には、頑張るしかない課題ですが。

斎藤かおりさんと、財団のこのような活動が評価される理念とベクトルを探すことも必要ですね。私も一橋大学院で非常勤で教えたりしたのですが、この舞台となったくにたちの町を散歩したりしました。富士見ヶ丘団地では、「ここたの」というカフェでランチして名前の由来を聞いたら「ここに来たら楽しいよ」という誘いの言葉で、だから「ここたの」、他にも産直野菜市や手作りバザーや、自主上映やコンサート、芝居上演・・・等々。地域や自治体も、学生や市民や首長さんの理念や「夢」、思い、工夫次第でできることはたくさんあるということですよね。

ドイツのハンブルクやベルリンにはそういう「解放区」「自主占拠地」がたくさんあります。たとえばカンプとナーゲルが作った鉄鋼場がまだクレーンも残る中で「カンプナーゲル」として若者や芸術家に占拠/有効活用されて、自由な芸術活動だけでなく、「ラオコーン」という毎夏の国際演劇祭の本拠地になっています。だから、「市民の演劇」「市民と地域の藝術文化」なのでしょう。日本でも今、「いい移住」と称して、都会から郊外や田舎への天地・移住が自治体主導で斡旋されたりしつつある。空地空き家対策や少子高齢化や引きこもりへの地域活性化も模索されていますし・・・。

それには自分も周りも何らかの鬼になれるような、明確なアイデアや前向きの素敵な「夢」と強い意思が必要だということなのでしょうね。

「佇まいの美学――詩集『流転』に寄せて」

残暑お見舞い申し上げます!

あっという間に時が過ぎていきます。すでに7月も終わり近く、本来なら、夏休みでしょうか。

梅雨が開けたのか、まだ残り梅雨なのか、毎日の寒暖の差も激しく、薄寒いと思った日に熱中症の予告、コロナ禍も3年目にして第7波に入ったっとか、入らぬとか、ロシアのウクライナ侵攻も、悲惨な映像を毎日目にしながら、何ひとつ停戦に向かう気配のなさに、気が滅入るばかりです。そういう中で、久しぶりにライナー・マリア・リルケの詩や、日本の現代詩に触れる機会を得ました。思えば、演劇関連ばかりで、詩をちゃんと読むのは久しぶりでした。ささくれ立って乾いた心に源泉の雫がしみとおっていくような思いがして、しばらくは、谷川俊太郎や白秋やリルケの詩も読み漁りました。大気の中の音が聞こえてくるようでした。

実は、我が敬愛する師のドイツ文学者神品芳夫先生が、卒寿を期して詩人神原芳之の筆名で出された第2詩集『流転』の書評を「世界文学」誌に依頼されたことが切っ掛けでした。「世界文学会」は、1949年に世界の言語と文学を通して世界平和に貢献すべく設立された学会で、今は毎年2回の学会誌を、様々なジャンルで自由闊達に刊行しています。若いころ、私の処女作となった『聖母と娼婦を超えて~ ブレヒトと女たちの共生』も、この雑誌に連載して頂けることが契機となって、1986年に花伝社より上梓されました。ここしばらくはご無沙汰していましたが、思えば長い恩義とご縁です。

神品芳夫先生とは日本独文学会の理事会のご縁で、いろいろにお付き合いさせていただきました。その先生が卒寿記念に第2詩集を出されて、その不肖の弟子が後期高齢者となって書評と称したエッセイを書かせて頂いた。これも長いご縁ですね。編集委員会の許可を得て、諸々の感謝をこめて転載させていただきます。

Guten Rutsch ins neue Jahr 2022 !!

ドイツ語でRutsch は滑ること、よい新年に無事に滑り込んでね、つまり「良いお年を」という年賀挨拶なのですが、それをブログアップしようと思っているうちに滑りすぎて、滑り込みセーフもとっくに儘ならなくなりましたが、1月はあっという間に行き、2月は逃げて、3月もはや3分の1は去りました。今日は〈3・11〉。東北大震災から2週間後に私はクモ膜下で倒れ、ICUから出た夢うつつの病室で津波の洪水の悲惨な映像ばかり見て過ごし、後遺症は残っても辛うじて命はとりとめて、リハビリに頑張って社会復帰。ボランティアにも行けない身で何ができるかと考えたのがブレヒトの『ガリレオの生涯』。デンマーク亡命中のブレヒトがアインシュタインの E = mc2 の核分裂競争の意味を考えるのに、近代科学の起点『ガリレオの生涯』に置き換えて科学の意味を考えようとした。1943年にスイスのチューリヒで初演されたデンマーク版、亡命地アメリカで名優ロートンと再演しようというときにヒロシマ・ナガサキに原爆が落とされ改稿されたアメリカ版、東ベルリン帰還後にはフンボルト大学の研究者たちと『アインシュタインの生涯』も構想し、ベルリン版『ガリレオの生涯』の稽古中にブレヒトは逝った。既に1999年のブレヒト生誕百年記念に世田谷パブリック劇場で松本修演出、柄本明主演で上演された拙訳台本に、アインシュタインとフクシマの核の問題を考える資料などを加えた文庫本を2013年に光文社から出していただいた。それが今、「核禁止条約」も批准されたというのに、プーチンとかいう大統領がチェルノブイリなどの原発で、核のボタンをちらつかせている。悪夢だろうか。ヒロシマ・ナガサキとチェルノブイリとフクシマとウクライナがこうして重なった。そしてキューバ危機も⋯。悪夢にしてはならない。

ともあれコロナ禍3年目の新年、そして東京震災復興五輪から北京ドーピング五輪へと続いているうちに、ロシアのウクライナ侵攻という思いもしない非道悲惨な戦闘状態がライブ中継されて、ウクライナ総攻撃と核戦争の危機に全世界が怯えて立ちすくんでいる。第三次大戦を避けたい欧米はウクライナを後方支援はしても手は出さずに見殺しか、軍事戦と経済制裁と情報戦でどこまで持ちこたえるかの成り行きを見守るスケープゴートにされるのか。それは許せないと誰もが思って中継を注視している。21世紀の初頭に、1990年の付けがこういう風に回ってくるのかと。その間の30年間に拘り続けたのが TMP+tmp だった。我々は歴史の中を生きている、いや歴史を生きて創っているのだ。どんな歴史を遺せるのか。こういう殺し合いをしているうちに地球そのものが壊れていく。地球は誰のものでもない。生きとし生けるものの共有財だ。そのうえで人類の責任で作ってきた文明なら、壊さずに守って次世代に渡す義務がある。

と言いつつ、実は新春早々にまた蜜柑園で?転んで圧迫骨折で呻きながら動けない身で、そういうことをあれこれ愚考しながらステイホームしています。めげずにそれぞれの持ち場でできる責任を果たしていくしかないと言い聞かせ…。

今の私はまずは TMP+tmp。1990年に淵源をもち、京都芸術大学企画としての『夜ヒカル鶴の仮面』プロジェクトが、コロナ禍で一年延期されて昨秋に「劇場実験」と「フォーラム」としてひとつの結実を得ました。その報告書を、年末年始を挟んで、主に若い演出家川口智子とリサーチアシスタントの斎藤明仁のゴールデンコンビが頑張ってモーターを回してくれて、皆さんのご協力を得て、しっかりドキュメントになりました。その「フォーラム」への「まえがき」として(昨年末に)書いた拙文だけをここに引用します。冊子の前にちらと読んでご想像ご笑覧下さい。

今こそ不要不急の文化が必要でしょうか。ついで今年のGWにはくにたち市民芸術小ホールで、多和田葉子作+平野一郎作曲+川口智子演出の世界初演となる創作市民オペラ『あの町は今日もお祭り』が上演される運びとなりました。小さなホールでの大きな構想とスケールの挑戦です。そのチラシと紹介も、このブログの最後に載せさせて頂きます。全3回公演ですので、早めのご予約を!

No more War,in Ukraine and on the Earth !!! And Peace!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

フォーラム、「前書き」

『鶴仮面』プロジェクト~長い探りの旅路の豊かさと楽しさと~

遠い源泉の水が長いさまざまな川から河への流れを集めて、やっと大海原に辿り着いたような気がしている。そこは京都芸術大学30周年記念・劇場20周年記念企画「多和田葉子の演劇~連続研究会と『夜ヒカル鶴の仮面』アジア多言語版ワークインプログレス上演」のファイナルの締めの「劇場実験+フォーラム」。

「劇場実験」は京都芸術劇場の大きな春秋座の舞台道具搬入口、翌日の「フォーラム」がその春秋座の入口のホワイエ。入場無料ながら50名の予約定員制で、コロナ禍への対策付き。裏口と表口に挟まれて、そもそも春秋座の見事な劇場客席へは入れて貰えない構想になっている。大海原? 10月末の京都は寒かったが、熱気はこもっていた。そこでどういうことが展開し、「演じ」られたのかは、この報告書全体を熟読玩味いただきたい。「ワークインプログレス」の仮締めで、まだ終点ではなさそう。このプロジェクトはいまだ終わっていないようだ。

源泉は『ハムレット』か。それとて前史がある。ミュラーの『ハムレットマシーン(HM)』(1977)? 多和田葉子のドイツ語版修論HM論(1991)? 多和田さんの「読書人」対談での発言「この小さなテクストに、古代ギリシアからエリザべス朝、ハンガリー動乱まで巨大な世界が詰まっている」。HMP(ハムレットマシーン・プロジェクト)からTMP+tmp(タワダ/ミュラー・プロジェクト)へ? いや、多和田の初戯曲『夜ヒカル鶴の仮面』(ドイツ語版初演1993~今回使用の日本語版2006)か? コロナ禍での終点(2021)が閉じていないように、起点も定かではない、『地球にちりばめられて』?

振り返ってみれば、多和田HM論の邦訳を契機にTMPを立ち上げてからも、どこへ誰とどう航海できるのか徒手空拳の手探りだった。天が味方してくれたような出会いを重ねて、しかも予想さえしなかったこのコロナパンデミック!その最中でもともあれ『多和田葉子/ハイナー・ミュラー~演劇表象の現場』(東京外語大出版会、2020 )と『多和田葉子の〈演劇〉を読む』(論創社、2021)の2冊の姉妹本を出し、TとMに関連する上演を可能にしたが、京都芸術大企画のアジア多言語版上演はオリ・パラに準じて1年延期になるなか、リモートやネットなどで研究会や話しあいを重ね、多和田葉子の演劇を核に多様な仲間が集ってオンラインでの共有化の想いと謎解きは深まって拡がっていった。ドイツ語版『鶴仮面』は夢幻能やベンヤミンとどうクロスするのか。アジア多言語版はこのご時勢にどう果たせるのか? ボーダーレスに活躍する多和田葉子に倣って、演劇の研究と批評領域と創造実践現場を、何とかクロスさせられないかという思いもあった。若い世代の能力と可能性にも圧倒された。コロナ禍と『鶴仮面』は、人間と地球の現在と未来形を再考せざるを得ない絶好の機会ともなった。謎は豊かに楽しく繋がり拡がり・・・いまだ誰もこれで終わったとは感じていないらしい。どうしたものか、先行き見えない老輩は困っている…。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

くにたちオペラ 『あの町は今日もお祭りだった』

多和田葉子の演劇:『夜ヒカル鶴の仮面』劇場実験&フォーラム

気が付くと…今はもう秋⁈ 私の好きな夏はいつやってきていつ去ったのか? 時や季節の移ろいに鈍くなるのは老いの兆候でしょうが、この地球の季節時計も老いたのか、寒暖の差も、雨風模様も、気候変動も、ついには地殻変動の地震もあちこちで頻発して、地球のグローバル化とは地球時間の老いの末期ではないかと、本気で心配してしまいます。コロナ禍の終焉もどう判断すればよいのか、ともあれ私たちも地球とともに賢く生きていかなければ…

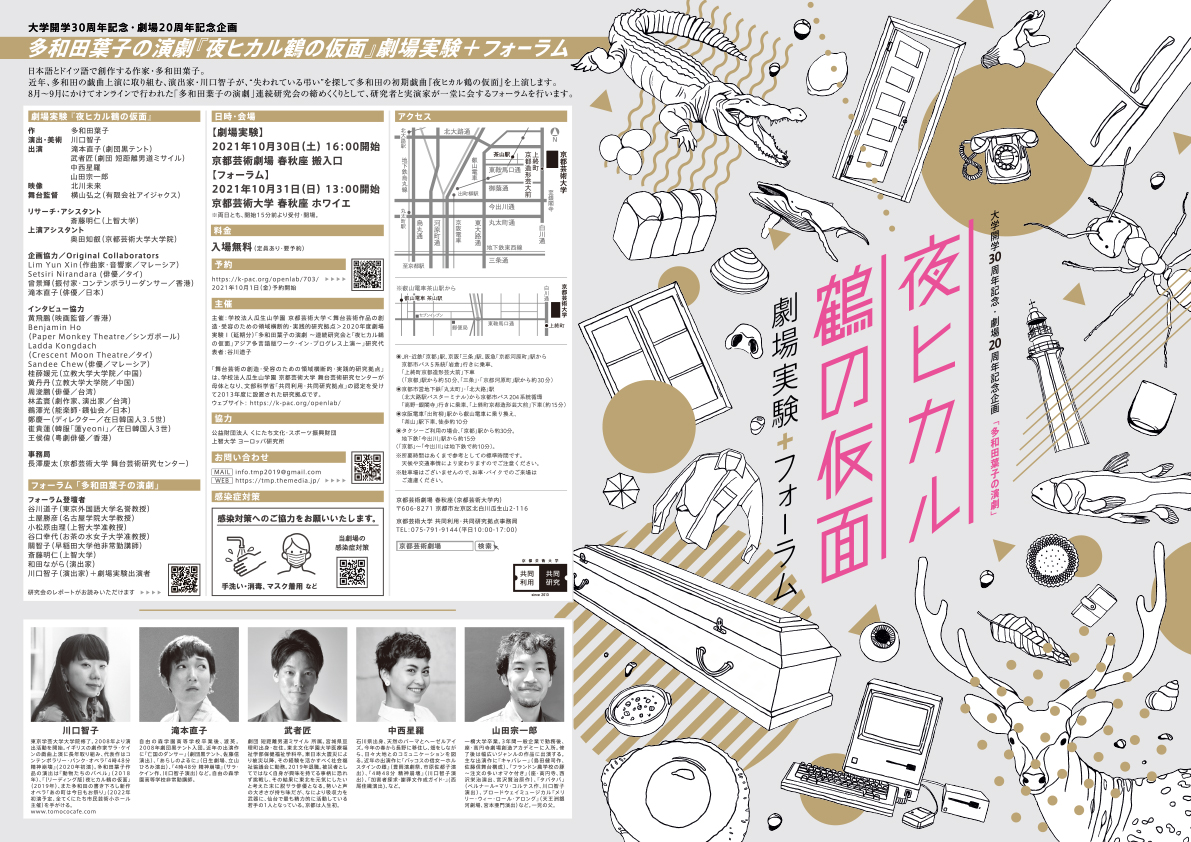

という感じでブログも、しばらくご無沙汰してしまいましたが、表題の京都芸術大学主催の「開学30周年記念・劇場20周年記念企画」と銘打たれた「多和田葉子の演劇」もコロナ禍で1年延期で、8月4日、25日、9月23日のzoomでの連続研究会を無事に終えて、最後の「多和田葉子の演劇『夜ヒカル鶴の仮面』劇場実験&フォーラム」の10月末開催の日程と詳細も決まりました。

そのチラシも素敵に出来上がりましたので、ここにも転載させて頂きます。

*****

多和田葉子の演劇『夜ヒカル鶴の仮面』劇場実験&フォーラム

日本語とドイツ語で創作する作家・多和田葉子。近年、多和田の戯曲上演に取り組んでいる演出家・川口智子が、“失われている弔い”を探して多和田の初期戯曲『夜ヒカル鶴の仮面』を上演します。

8月~9月にかけてオンラインで行われた「多和田葉子の演劇」連続研究会の締めくくりとして、研究者と実演家が一堂に会するフォーラムを行います。

【劇場実験】『夜ヒカル鶴の仮面』

2021年10月30日(土) 16:00 開始

川口智子(演出家)+劇場実験出演者

【フォーラム】「多和田葉子の演劇」

2021年10月31日(日) 13:00 開始

___

日時:2021年10月30日(土)/31日(日)

会場:京都芸術劇場 春秋座搬入口&ロビー

料金:入場無料(劇場実験・フォーラムとも/定員あり/要予約)

2021年10月1日(金)よりご予約開始

チラシ掲載だけでは読みにくいでしょうから、主な企画推進者4名の文章を大きくして転載します。研究代表者の私だけでなく、それぞれ立ち位置の違う4人の主要メンバーの言葉を並べたほうが、実態がわかっていただけるかと思いますので…本番までの準備作業として、ご笑読ご堪能ください。

*****

多和田葉子の文学営為の自在さへの演劇実験現場からの応答

谷川道子(東京外国語大学名誉教授/研究代表者)

多和田葉子さんの作品は、どれもそれぞれに不思議だけれど、この『夜ヒカル鶴の仮面』はことに私には特別興味深い。理由はいくつもあるが、思いつくままに。

1.これが作家としては初めての多和田の戯曲であること。

2.その成立史についての多和田の解説「この戯曲について」にはこうある: 1990年ころに「演出家のピンダー氏がわたしに脚本を一つ書かないかと言ってきた。…でも何度か頼まれるうちに〈もしわたしが脚本を書くとしたら、こういう風に書きたい〉と口から偉そうにデマカセをしゃべるようになってきた。しゃべっているうちに本当に書きたくなってきた」。「内容的には、ひとつどうしても戯曲という形で書きたいものがあった」、「それは、自分のお葬式のシナリオ。わたしが死んだら、わたしの死体を使って、この戯曲を上演してくださいと遺書に書こうと思った」。1993年秋にオーストリアのグラーツ市で初演。「シュタイアーマルクの秋」という芸術祭の一環で、ベルリン、ハンブルクでも上演され、批評は両極に分かれたというが、多和田としては「読み返すと、生きるのが楽しくなってくる」作品だという。そう、難解なのだが、不思議に楽しい。

3.1990〜93年というのは、多和田が1982年に渡独して1990年にハンブルク大学で修士論文「『ハムレットマシーン(HM)』(と)の読みの旅」を書き始め、90年に東京で開催されたIVG[国際ドイツ文学学会]でそのHMの作者であるハイナー・ミュラーの前で「ハイナー・ミュラーと能」について独逸語で発表し、11月に提出した見事な修論の第5章は「『HM』と日本の能演劇」で締めくくられている。そのさなかで構想されたこの『夜ヒカル鶴の仮面』は、思うに多和田流の夢幻能の遊びではなかろうか。

4.しかもこの間に、1992年には『かかとをなくして』で群像新人文学賞を、1993年には『犬婿入り』で芥川賞も受賞。そして同年秋に『夜ヒカル鶴の仮面』の初演。

5.この90〜93年の多彩多産ぶりは一体何なのだと驚嘆する。それは今なお続いている。多和田葉子にとってそれらの文学営為の間には、壁はないのではないだろうか。

私の脳内劇場では1990年に、実際には2018年頃に、多和田の修論の共同訳作業を開始して始動したTMP(Tawada・Mueller・Projekt)は、まずは『多和田葉子/ハイナー・ミュラー 〜演劇表象の現場』(東京外語大出版界、2019)と『多和田葉子の〈演劇〉を読む』(論創社、2020)の2巻本に結実したが、コロナ禍を挟んでもめげずに、この2021年10月末の京都芸術大学での「劇場実験」企画での公演として結実することとなった。

「アジア他言語版上演」を目指しつつ、コロナ禍で工夫変更を余儀なくされた経緯は演出担当の川口智子から、「劇場実験」としての研究会や企画会議や「フォーラム」までの経緯は中心的に主導してきた師弟コンビの小松原由里と斎藤明仁の解説をご参照頂きたい。コロナ禍のおかげで2019年のリーディング公演から、実現可能性や解釈可能性をめぐっての模索や考察、深化展開の2年の猶予・余裕の時間が与えられたことに、寧ろ感謝すべきかもしれない。ともに支えて頑張ってくださった様々な皆様にも心から感謝を!!

*****

『夜ヒカル鶴の仮面』の実験性

小松原由里(上智大学准教授/研究分担者)

多和田葉子の文学営為そのものに内在した演劇性を早くから指摘していた谷川道子が、その著書『演劇の未来形』(東京外国語大学出版会)で、同じく探求していたのが「演劇の未来形」へのまなざし、表象の現場への接近、さらには次世代の演劇への希望だった。TMP、つまりハイナー・ミュラーの戯曲と多和田葉子の戯曲が、その文脈において単に日本とドイツの演劇研究の裾野を広げるという矮小化された意図ではなく、多和田がミュラーを再読したように、現代の日本がいかに過去から未来へと読み直せるのかという、とてもラディカルな挑戦でもあった。恩師のこの壮大な意図を汲みとるのに不肖の教え子には時間がずいぶんかかったのだが、コロナ禍によって停止した時間のおかげで、少しずつだが咀嚼できてきたように思う。とりわけ『夜ヒカル鶴の仮面』は勤務する大学の授業でもとりあげる機会があったのだが、そこで学生たちの感性には良い刺激をもらった。なかでもそんな新たな息吹の代名詞でもある斎藤明仁さんと、恩師谷川との異世代交流が実現できたことは、実り豊かな副産物であった。TMPと、何より京都芸術大学の実験的演劇研究プロジェクトに改めて感謝申し上げたい。

2019年10月、日本では初披露となったくにたち市民芸術小ホールでの川口智子演出によるリーディング劇は衝撃だった。テクストに埋没しない言葉たちの量感を大切にしてきた作家多和田葉子の意図を、ペイント・パフォーマンス=「画」を描くことという動作で拾い上げ、お通夜の舞台に似つかわしくない登場人物の終わりのないノイズを、ラップ音楽の多声性に転換して見せた。声の要素でいえば、実際の仮面という再現手段を使用しないことで、一つの個体としての人間に宿る物語的な多重性が、声の変容のからくりのなかで顕現化されていった。亀も鶴も犬も、実際に観客の面前に舞い降りた。川口の舞台は、一人の作家の声に耳を澄ませ、その「空間と時間を演出する」ことだという。舞台化という実際現場で川口は、作家とは遠く隔たった場所で、そのテクストを再構成するのではなく、その声を再構成しているわけだ。しかしその行為は、実は研究の現場とそれほど変わりはないのかもしれない。もちろん研究者は作家研究を、観客の前で論文発表としてプレゼンテーションすることはあるかもしれないが、最終的に言葉から離れた誰かの身体、あるいはモノを通して表現することはない。しかし、作家の声に耳を澄ませることは同じ地平の出来事だ。この両者が手を組んだ時、それぞれにどんな影響関係が出るのだろうか──紆余曲折を経て、畑違いの両者が、多和田葉子の戯曲を通して同じくその声に耳を澄ませることを目的に、3度に渡る連続研究会を企画することになった(8月4日、25日、9月13日)。

プレトークでもアフタートークでもなく、演出家、俳優、批評家、研究者が一堂に会して、ああでもない、こうでもないと一つの戯曲を議論する場は、実はこれまでそんなになかったのではないかと思う。しかもこの研究会は、リーディング劇を飛び出し、上演化という共通の「お産」に向かっている。この「お産」は、二つの卵──「上演」と「フォーラム」を産むよう、川口によって企図されているらしい。戯曲『夜ヒカル鶴の仮面』の匂いたつ前衛性に負けないぐらい、本プロジェクトの企画はどこまでも実験的で多声的な試みのようだ。

*****

宵トモル姉の顔 ─『夜ヒカル鶴の仮面』の再読にもならない

研究者でも演劇現場の者でもない無名の(ような)私がこの場にコメントを寄せることをお許しください。

弔いの儀式は基本的に生者のためのものであって、死者のためと偽って死に後れた生者がこれからを生きるために、死者のためと口実に疎遠だった親戚友人と強引に縁を戻すために、そういうエゴイスムが暗黙の諒解として存在する。過去の清算、非日常への小旅行、へべれけ、へべれけ。

『夜ヒカル鶴の仮面』は云うまでもなく、(見かけには)姉という存在を弔っている。はじめこそ生者のためのように思えるが、しかしこの弔いは姉の言葉からも分かる通り生者のためには開かれていない。姉の死を契機に誰も対話をしており、同時に誰も「も・のろって」いる。その両面性が気づけば彼らの言葉を呪術へと変化させる原動力ともなっているようである。亡霊か生霊か或いは姉そのものか、兎にも角にも姉を呼び出す呪術である。姉さん姉さんという言葉が聲が音が(ノイズが)テクストに舞台空間に其処此処に反響する。響いて、喰って、啼いている。新たしき産聲をあげるための場所を求めて彷徨っては、それはやがて読者観客誰彼の身体に蝟集して、それでも響くことを止めない。そう云えば、弔いと出産の儀式には多くの酷似するところが見つかる。誰もが「姉さん」を妊娠することになるだろう。或いは「姉さん」から離れようとするわけにはいかないようである。寧ろ誰が離れられようか。ところで「姉さん」とは誰。

三回に亘る研究会は、研究者・批評家・演出家・俳優など様様な視点からの考察が繚乱、贅を尽くしたものであった。不意に発される言葉が中空に、けれどとてつもないエネルギーを持ってにわかに広がっていくその様は留まるところを知らない。辿り着いたのは研究と演劇現場の三日の夜。葬式をするのに結婚とは不謹慎だろうか。

未曾有の世界的危機により延期された本プロジェクトには、とびいりであったにもかかわらず素晴らしい御縁に恵まれた。研究会での全ての皆様に、またプロジェクトの母体である京都芸術大学の前衛的な取り組みに、何よりも私を推薦してくださった恩師小松原由里先生、プロジェクトの中心であり多和田演劇の導き手でもある谷川道子先生、川口智子さんにとびきりの感謝を申し上げる。また育まれた営みが連綿と続いていくことを切に願う。

最後に、極めて個人的なことであるが、1993年(日本語の初版は94年であるが)という時代に、幸か不幸か筆者はこの世に産み落とされていない。つまり、本作品の発表が「現在」であった時間を体験していない。その意味では民話とも『古事記』とも、カフカやツェランやミュラーの著作とも全く同じ地平に置かれている。だからこそ、また「無名」にも近くある私たちだからこそ、異なった海に漕ぎ出していけるのではないのだろうか。そのような役割を担っていける/そのような役割しか担っていけないのではなかろうか。波音はすぐ其処にあるのにどうしてこの海は遠いけれど、闇に脳味噌をつかまれないうちに。どうかどうか。

*****

多言語の夢〜『夜ヒカル鶴の仮面』上演に向けて〜

川口智子 (演出家)

知らない言語を聞くのは楽しい。電車の中でも、道端でも、夢の中でも、馴れない音やリズムが聞こえてくると思わず聞き入ってしまう。目を閉じて街を歩くのに似ている。触れたものが何かを知りたいというよりは、そのものに出会った感触だけを楽しむ。言葉が意味から離れて、音楽と声になる時。

2012年ごろから想い描いてきた多言語の演劇と、多和田葉子さんの戯曲『夜ヒカル鶴の仮面』が結びついたのが2019年の夏。アーティストたちと稽古場で言葉を探しながら多言語の上演を目指そうと、タイの俳優・バム(Setsiri Nirandara)、マレーシアの音楽家・フィッシュ(Lim Yun Xin)、香港のダンサー・テリー(曾景輝)、そしてここ数年たくさんの上演を一緒につくってきた滝本直子と5人で京都に滞在制作するプランをつくった。“劇場実験”という可能性の元に、めちゃくちゃに散らかった言葉のおもちゃ箱のようなお通夜の演劇をつくろうと思った。弔いの仕方を忘れてしまった人たちが、その言葉を探す旅。

新型コロナウィルスの世界的な感染拡大を受けて、企画を2020年秋から2021年の秋に延期し招へいの可能性を待った。実現のためにどういう状況を整えるべきか、京都芸術大学舞台芸術研究センターのみなさんの心強い併走をいただきながら、アーティストたちと連絡をとり続けた。入国に向けての準備もしていた。しかし現状では日本に来てもらうことは難しいと判断し、今年の秋の上演に向けては国内にいるメンバーで制作をすることに決めた。不安定な状況の中で、企画実現に向けて動いてくれた企画協力者たち、紹介者の方々、そして多言語版プランを楽しみにしてくださり、国内盤の上演に向けても応援のメッセージをくださった多和田葉子さんにあらためてお礼を伝えたい。

結論をギリギリまで引っ張りながら、引っかかっていたのは“多言語”ということだった。企画に掲げたキーイメージがこの1年半ですっかりその性質を変えてしまったことに戸惑っていた。私にとって多言語の演劇とは謎解きのような不思議な魅力を持つ遊びの演劇だった。わからない言葉、美しい響きの中でどこか違う方向に紛れ込んでしまってもいい、多和田さんの小説を読んでいる時のよう。ところが、今、多言語にはその朗らかな遊びのイメージがなくなり、代わりに人の属性を切り離して消費するような嫌なラベルのようなものがべったりと貼られたように感じて、息苦しく思うようになった。しばらく、このイライラが続くだろう。

不安と息苦しさを抱えたまま、友人たちと連絡をとりはじめた。「ちょっとお願いがあるのだけど、今、多言語の劇の準備をしてるんだけどね、アーティストを呼ぶのが難しくなりそうで、それで、オンラインでお葬式と乾坤式についてのインタビューをしたいのだけど……」とメッセージを送る。「結婚式場でカメラマンをやってたって知ってた?」とか、「じゃあ、日本のごはんを画面越しに準備しておいてね」とか、そんな返事をもらう。東京で、沖縄で、香港で出会った人たち。どこか別の場所、たとえばシンガポールや韓国や台湾でまた会って、一緒にご飯を食べる人たち。行ったことのない部屋の風景を見ながら、近づけない距離を感じながら、知っていることを話してもらうというよりは、弔いという行為が何を必要としているのか、婚礼という行為が何を意味しようとしているのか、一緒に考える時間。町の中で結婚式を見かける? 通りかかったら何かすることある? じゃあ、お葬式は? お隣の人が亡くなったって、どうやってわかる?

同時に、この「演劇実験」の醍醐味である研究チームとのやり取りも活発になった。研究代表の谷川道子先生には企画全体を力強く引っ張っていただき、小松原由里さんと斎藤明仁さんのスピーディーかつスリリングな進行で、「多和田葉子の演劇」をめぐる研究会が始まった。オンラインで時を共にしながら、戯曲『夜ヒカル鶴の仮面』を解きほぐし謎を楽しむ。これから制作に取り組む俳優たちにも加わってもらい、通常の稽古開始前では考えられないほど多くの人と対話をしながら、このプロセスがもう「つくる場」」になり始めている。

ないものをつくろうとするうちに、つくっているのはつくる場そのものだったことに気づく。今、その場は、人の死と向き合うための弔いの場でもある。ひとつの言語だけではわからなくなってしまった弔いの言葉を探すのは生者の劇場かもしれない。

**********

【劇場実験】『夜ヒカル鶴の仮面』

日時:2021年10月30日(土) 16:00 開始

会場:京都芸術劇場 春秋座搬入口

作 :多和田葉子

演出・美術:川口智子

出演 :滝本直子(劇団黒テント)

武者匠(劇団 短距離男道ミサイル)

中西星羅

山田宗一郎

映像 :北川未来

舞台監督 :横山弘之(有限会社アイジャクス)

上演アシスタント :奥田知叡(京都芸術大学大学院)

企画協力:Original Collaborator:Lim Yun Xin(作曲家・音響家/マレーシア)、Setsiri Nirandara (俳優/タイ)、曾景輝(振付家・コンテンポラリーダンサー/香港)、滝本直子(俳優/日本)

インタビュー協力:黄飛鵬(映画監督/香港)、Benjamin Ho(Paper Monkey Theatre/シンガポール)、Ladda Kongdach(Crescent Moon Theatre/タイ)、Sandee Chew(俳優/マレーシア)、桂薛媛元(立教大学大学院/中国)、黄丹丹(立教大学大学院/中国)、周浚鵬(俳優/台湾)、林孟寰(劇作家、演出家/台湾)、鵜澤光(能楽師・銕仙会/日本)、鄭慶一(ディレクター/在日韓国人3.5世)、崔貴蓮(韓服「蓮yeoni」/在日韓国人3世)、王侯偉(粵劇俳優/香港)

___

【フォーラム】「多和田葉子の演劇」

日時:2021年10月31日(日) 13:00 開始

会場:京都芸術大学 ロビー

登壇者:谷川道子(東京外国語大学名誉教授)

土屋勝彦(名古屋学院大学教授)

小松原由理(上智大学准教授)

谷口幸代(お茶の水女子大学准教授)

關智子(早稲田大学非常勤講師他)

和田ながら(演出家)

川口智子(演出家)+劇場実験出演者

___

日時:2021年10月30日(土)/31日(日)

会場:京都芸術劇場 春秋座搬入口&ロビー

料金:入場無料(劇場実験・フォーラムとも/定員あり/要予約)

2021年10月1日(金)よりご予約開始

___

主催:学校法人瓜生山学園 京都芸術大学<舞台芸術作品の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点>2020年度劇場実験Ⅰ(延期分)「多和田葉子の演劇 ~連続研究会と『夜ヒカル鶴の仮面』アジア多言語版ワーク・イン・プログレス上演~」研究代表者:谷川道子

協力:公益財団法人 くにたち文化・スポーツ振興財団、上智大学 ヨーロッパ研究所

TMP(多和田/ミュラー・プロジェクト)の現在とこれからの展開

いまだ先の読めないコロナ禍状況ですが、それでもできることをこの間に頑張って探って、ご承知のように2冊の多和田演劇本を上梓しました。

1冊目は2020年10月に東京外語大出版会から刊行された『多和田葉子/ハイナー・ミュラー 演劇表象の現場』。この本に関しては2021年2月13日号の「図書新聞」に、ドイツ語圏演劇研究の寺尾格氏が、見事な書評を書いて下さいました。題して「書物のパフォーマンス性~多和田葉子の文学活動の原点に何があったのか」。以下、掲載させて頂きます。寺尾氏はこの3月に専修大学を定年退職、その最終講義でもこの本について言及されて、有難かったです。

2冊目の『多和田葉子の〈演劇〉を読む』は、その姉妹ペア本として、2021年1月に論創社から刊行されました。装丁家宗利淳一氏の渾身の作で、「ミュラー墓前の多和田葉子」の写真を活かして素敵な姉妹2冊本として仕上がったのですが、版元が異なるとあわせての宣伝・書評は難しいらしく、中々批評などでも取り上げられない中、週刊「読書人」から、2冊本刊行記念として、多和田葉子さんと編者である私とのリモート対談を提案され、4月半ばに久しぶりの対話となり、編集者角南範子さんの素敵なレイアウトで、連休明け5月7日号に掲載の運びとなりました。題して「多和田葉子の〈世界劇場〉を遊ぶ」。5月7日号公刊です。その「読書人」HP宣伝サイトから覗いて下さい。

さて、ここからは今後これからの展開です。

2021年5月19日に、刊行記念行事の一環として、東京外語大学で山口裕之+沼野恭子両先生の企画として、Zoomウェビナーでのリモートによる多和田葉子のワークショップと朗読会「海を越える『献灯使』~翻訳の中で声となる言葉たち」が開催されますので、そのチラシを掲載します。一般公開されますが、定員500名です。是非お申し込みを!

もう一つは、今秋に1年延期となった、京都芸術大学の〈舞台芸術作品の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点・劇場実験型公募研究>に採択された「多和田葉子の演劇~連続研究会と『夜ヒカル鶴の仮面』アジア多言語版ワーク・イン・プログレス」。上演は10月末の予定ですが、その中間研究発表会が5月30日にZoomリモート会議として開催予定(非公開)。コロナ禍の状況でどこまで何が可能かの手探り途上。無事に本番が開催されることを願って、谷川道子と川口智子で参加の予定。

TMPはまだ続いていくことと思いますが、今はとりあえず以上です。

SPACの宮城聰演出の『ハムレット』、もろもろ

今年2月初め、思い立って新幹線日帰りで、初めて宮城聰(1959~)演出の『ハムレット』を観に出かけた。『ハムレット』は宮城氏にとっても因縁の、縁の深い作品だということは聞いていたのだが、観る機会を逸していたからだ。

1990年に劇団「ク・ナウカ」を立ち上げたときの旗揚げ公演が『ハムレット』だったし、2007年にSPAC(静岡県舞台芸術センター)の芸術総監督に就任した翌2008年にもSPAC版『ハムレット』を発表。今回の2021年春のSPAC版『ハムレット』は、基本的に中高生鑑賞事業として静岡県各地で上演される、その皮切りに静岡芸術劇場で一般公演されたものだった。出演者も二つのチームに分けられて、互いの公演でアンダースタディを担いあうという構成らしい。「中高生のみなさんへ」というパンフもある。なるほどと…。

以下、もろもろのことを考えたので、これからご覧になる方へのネタバレになってしまうかと案じながらも、何せ『ハムレット』なので、To be or not to be? とお許し願う。

「ク・ナウカ」は旗揚げの時からすでに、主演俳優は台詞を言わずに役の動きに専念するムーバーと、そのわきで台詞の発声に専念するスピーカーに分かれる「言/動分離」と、俳優による打楽器演奏を織り交ぜる人形浄瑠璃のような手法を追求し、かつ劇場以外の様々な印象的な土地や場所での上演という姿勢で、シェイクスピア劇やギリシア悲劇、泉鏡花や三島由紀夫の作品などを上演して、湯島聖堂中庭や旧細川侯爵邸(和敬塾本館)など、けっこう若い私も追っかけたものだった。彼らはチベットやニューヨークなど世界各地までも旅公演を展開していた。さらに思えば、近代演劇の箱型劇場での戯曲リアリズム再現演劇の定式に真っ向から外れる、それ以前のどこかあでやかな旅芸人一座のような趣もあったか。

SPAC芸術総監督就任以降は、それと真逆の静岡芸術劇場を本拠地とする、世界に拓かれた県立劇場としての様々な活動を引き受けざるを得ない。なんせ出発点が、鈴木忠志率いる1999年の20か国42作品参加の「第2回シアター・オリンピックス」の開催地だった。鈴木氏の育てたSPACという劇団俳優たちもいた。宮城聰演出のこれまでの「言/動分離」の手法なども進化展開させつつ、新たな地平を探っていくこととなった。

推察するに、『ハムレット』がその節々での探りの契機になったのかもしれない。原作が初演されたらしい1600年頃というのは、民衆演劇の中からシェイクスピアやマーロウといった劇作家が活躍できるグローブ座のような芝居小屋ができて〈演劇〉が盛んになり始めるエリザベス王朝時代、日本では江戸時代の始まりに人形浄瑠璃や近松歌舞伎などの創始者とされる出雲の阿国歌舞伎が人気になった時代である。そんな時代に、「お前は/俺は誰だ?」「演劇とは何だ」と問いかけるような『ハムレットH』なる作品が創られたということ自体が凄い。本当はどうだったのだろうかと、問い直したくもなる。それから400年余もの間、『ハムレット』は問い直され、上演され続けてきたわけだ。そしてとどめが、ハイナー・ミュラー(1929~1995)作の脱構築化された極小のテキスト『ハムレットマシーンHM』(1977)だったろうか?

今回のSPAC『ハムレット』の上演パンフレット「劇場文化」に書かれているのが、演出家宮城聰の「That is the question」と題する小文と、宮城聰研究家といってもいい(もっかその宮城聰演出の英語書籍を執筆中という)エグリントンみか氏の「時代と自己を映す/疑う鏡としてのハムレット~ク・ナウカ旗揚げ公演からSPAC公演へ」と題する文章である。「ク・ナウカ」とは、『空想から科学へ』のロシア語「オト・ウトピー・ク・ナウカ」の後半部分で、バブル演劇後の1990年に、ゴルバチョフ政権や空想的社会主義への皮肉的なオマージュとして旗揚げされたのだという。そういうことかと教えられた。それこそ、同じ1990年に東ベルリン・ドイツ座での、ミュラー演出の、H に HM を挿入合体させた『ハムレット/マシーンH/M』への、宮城聰流の無意識の共振ではなかったか。

今回観たSPAC版『ハムレット』は、小田島雄志訳の登場人物と戯曲を100分間に切り詰めた舞台で、真ん中に能舞台を想起させる方形の白布が美しく多彩な照明を受けて場面転換しながら、戦国時代を想起させる衣装で、荒武者のごとく「自分とは誰だ?」と問いかけるハムレットの脳内劇場の自爆的な引きこもり空間を浮かび上がらせる。そう、近代的自我の切ない独り相撲とは、そういうことかもしれないなと思わせる。

それを取り囲む外界としては、俺を殺して妻と王位を寝取った弟叔父に復讐してくれと依願・命令するハムレットの父王の亡霊はもはや登場しない。「本当の父は突然死んでしまってはぐれてしまった」。つまり僕は「世界とはぐれた孤独な父なし子」だ!

そして宮城聰演出の『ハムレット』は、原作では最後に登場する敵国の青年王フォーティンブラスの代わりに、第二次大戦後の日本に爆撃音とともにやってきた占領国最高司令官マッカーサーを登場させたのだ。宮城はパンフレットでこう書いている。第二次世界大戦直後の日本人を描いたアメリカの研究者ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて(Embracing Defeat)』の日本語訳が2001年に刊行されたときの反響振りを思い合わせたと。私もこの訳書を引っ張り出してあらためて読み直した。すでにこういう本が1999年にアメリカで書かれてピュリツアー賞まで得ていたのだと、我が戦後の75年を思い返す。我々は唯々諾々と「本当の父の代理」としてマッカーサーを受け入れ続けたハムレットだったか。

ただ、今の「中高生のみなさん」がそういうことを、果たしてどこまで分かってくれるのだろう。SPAC版『ハムレット』を中高生鑑賞事業とした宮城聰氏の思いは充分に分かる。いや、宮城氏の言う通り、『ハムレット』は「解答ではなく、疑問を表現している芝居」、謎かけの塊だ。自分や父の亡霊やフォーティンブラスとはそも何者かは、原作でも謎なのだし。我々全員がまずはそれを考えるべきなのだろう。戦争と近代演劇のレガシーとしての『ハムレットH』の再読と受け止め方を。我々自身のHMを !! 正解はない。探るしかない。

おそらくそれが、「時代と自己を映す/疑う鏡」としての、演劇の面白さなのだろう。